5.5 桩基沉降计算

5.5.1 建筑桩基沉降变形计算值不应大于桩基沉降变形允许值。

5.5.2 桩基沉降变形可用下列指标表示:

- 1 沉降量;

- 2 沉降差;

- 3 整体倾斜:建筑物桩基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离之比值;

- 4 局部倾斜:墙下条形承台沿纵向某一长度范围内桩基础两点的沉降差与其距离之比值。

5.5.3 计算桩基沉降变形时,桩基变形指标应按下列规定选用:

- 1 由于土层厚度与性质不均匀、荷载差异、体型复杂、相互影响等因素引起的地基沉降变形,对于砌体承重结构应由局部倾斜控制;

- 2 对于多层或高层建筑和高耸结构应由整体倾斜值控制;

- 3 当其结构为框架、框架-剪力墙、框架-核心筒结构时,尚应控制柱(墙)之间的差异沉降。

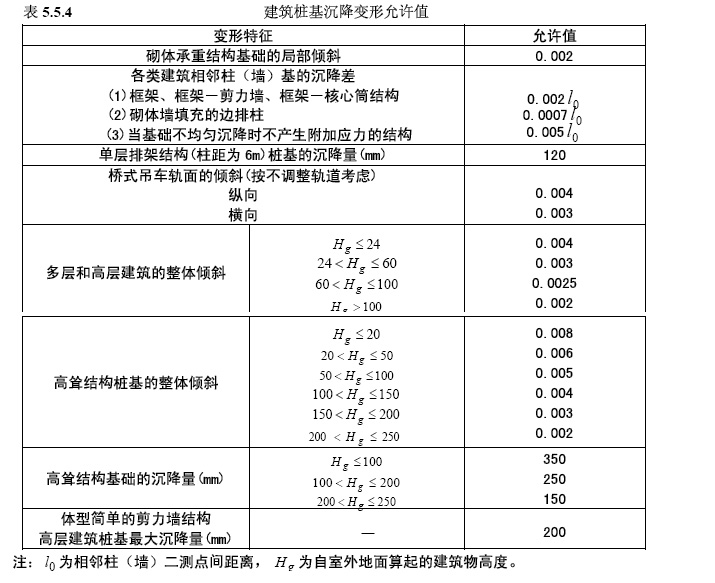

5.5.4 建筑桩基沉降变形允许值,应按表5.5.4 规定采用。

5.5.5 对于本规范表5.5.4 中未包括的建筑桩基沉降沉降变形允许值,应根据上部结构对桩基沉降变形的适应能力和使用要求确定。

Ⅰ 桩中心距不大于6 倍桩径的桩基

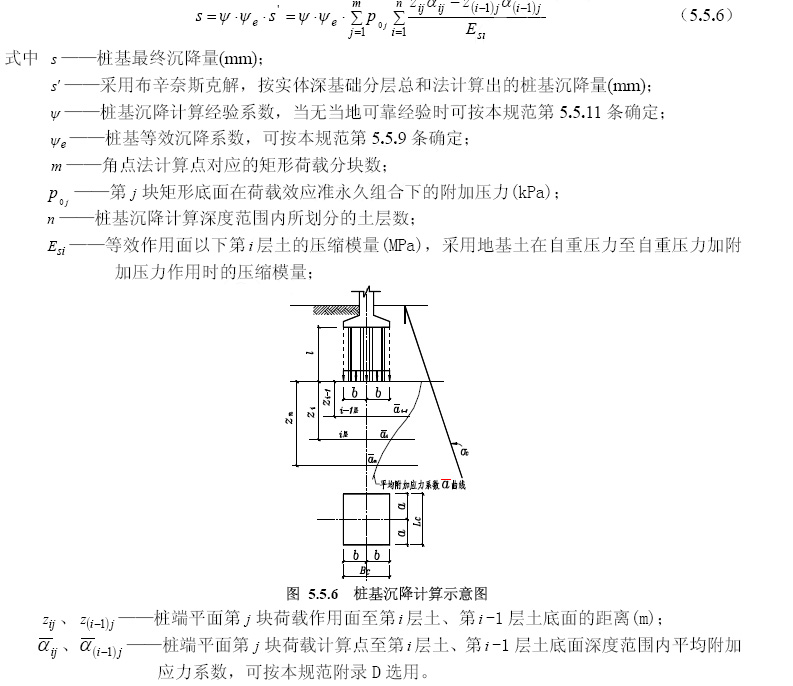

5.5.6 对于桩中心距不大于6 倍桩径的桩基,其最终沉降量计算可采用等效作用分层总和法。等效作用面位于桩端平面,等效作用面积为桩承台投影面积,等效作用附加压力近似取承台底平均附加压力。等效作用面以下的应力分布采用各向同性均质直线变形体理论。计算模式如图5.5.6 所示,桩基任一点最终沉降量可用角点法按下式计算:

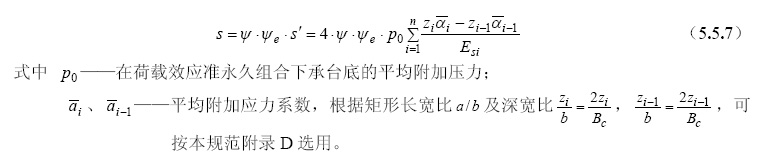

5.5.7 计算矩形桩基中点沉降时,桩基沉降量可按下式简化计算:

5.5.8 桩基沉降计算深度zn 应按应力比法确定,即计算深度处的附加应力σz 与土的自重应力σc 应符合下列公式要求:

式中aj——附加应力系数,可根据角点法划分的矩形长宽比及深宽比按本规范附录D 选用。

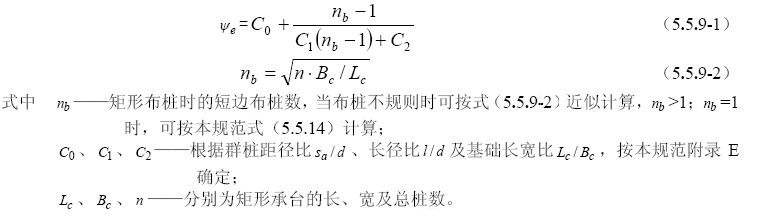

5.5.9 桩基等效沉降系数ψe 可按下列公式简化计算:

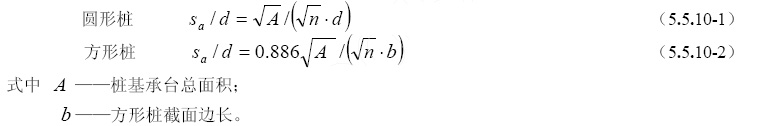

5.5.10 当布桩不规则时,等效距径比可按下列公式近似计算:

5.5.11

当无当地可靠经验时,桩基沉降计算经验系数ψ可按表5.5.11

选用。对于采用后注浆施工工艺的灌注桩,桩基沉降计算经验系数应根据桩端持力土层类别,乘以0.7(砂、砾、卵石)~0.8(黏性土、粉土)折减系数;饱和土中采用预制桩(不含复打、复压、引孔沉桩)时,应根据桩距、土质、沉桩速率和顺序等因素,乘以1.3~1.8

挤土效应系数,土的渗透性低,桩距小,桩

数多,沉降速率快时取大值。

5.5.12 计算桩基沉降时,应考虑相邻基础的影响,采用叠加原理计算;桩基等效沉降系数可按独立基础计算。

5.5.13 当桩基形状不规则时,可采用等代矩形面积计算桩基等效沉降系数,等效矩形的长宽比可根据承台实际尺寸和形状确定。

Ⅱ 单桩、单排桩、疏桩基础

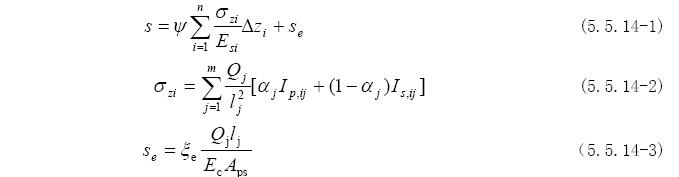

5.5.14 对于单桩、单排桩、桩中心距大于6 倍桩径的疏桩基础的沉降计算应符合下列规定:

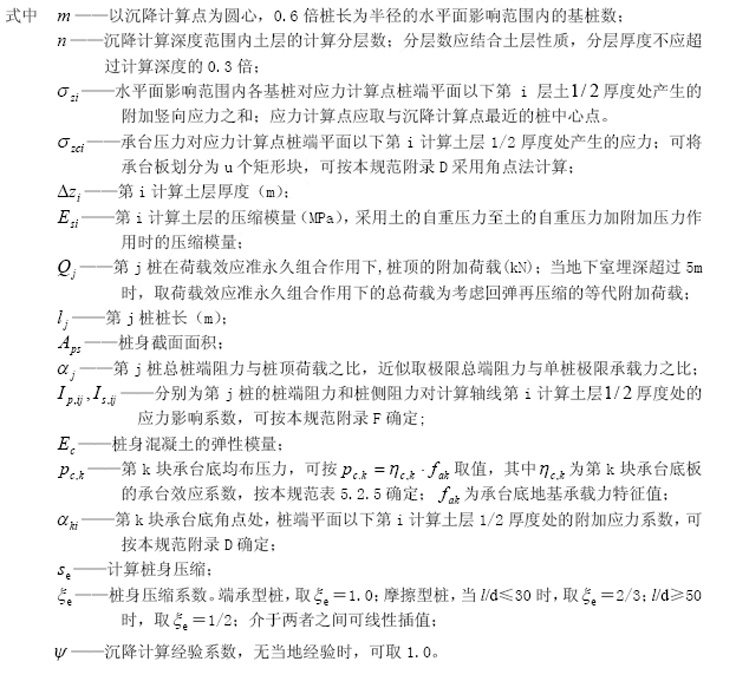

- 1 承台底地基土不分担荷载的桩基。桩端平面以下地基中由基桩引起的附加应力,按考虑桩径影响的明德林解附录F 计算确定。将沉降计算点水平面影响范围内各基桩对应力计算点产生的附加应力叠加,采用单向压缩分层总和法计算土层的沉降,并计入桩身压缩Se 。桩基的最终沉降量可按下列公式计算:

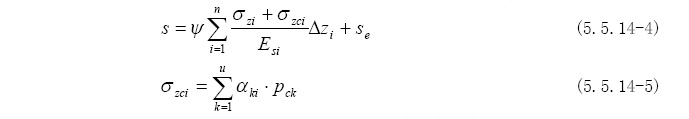

2 承台底地基土分担荷载的复合桩基。将承台底土压力对地基中某点产生的附加应力按布辛奈斯克解(附录D)计算,与基桩产生的附加应力叠加,采用与本条第1 款相同方法计算沉降。其最终沉降量可按下列公式计算:

5.5.15 对于单桩、单排桩、疏桩复合桩基础的最终沉降计算深度Zn,可按应力比法确定,即Zn处由桩引起的附加应力σz 、由承台土压力引起的附加应力σzc与土的自重应力σc 应符合下式要求: